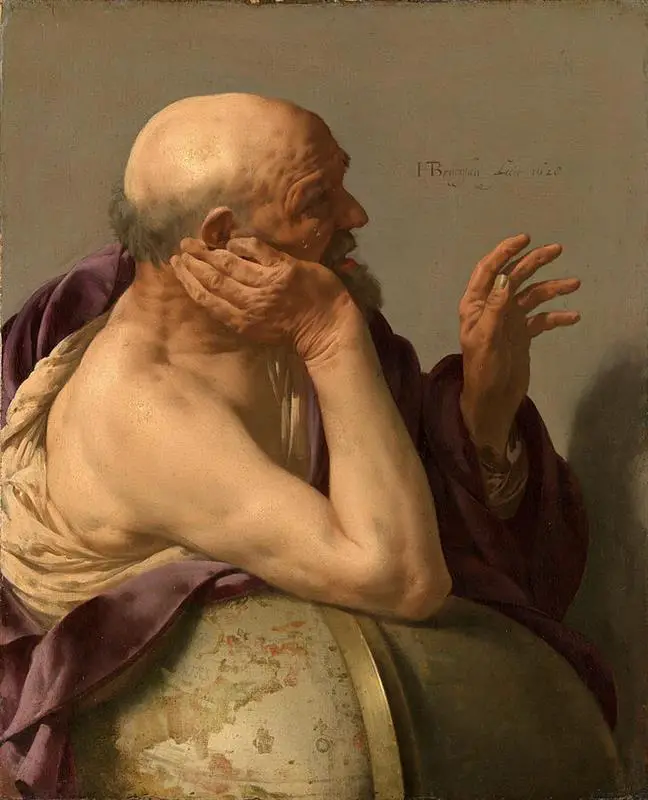

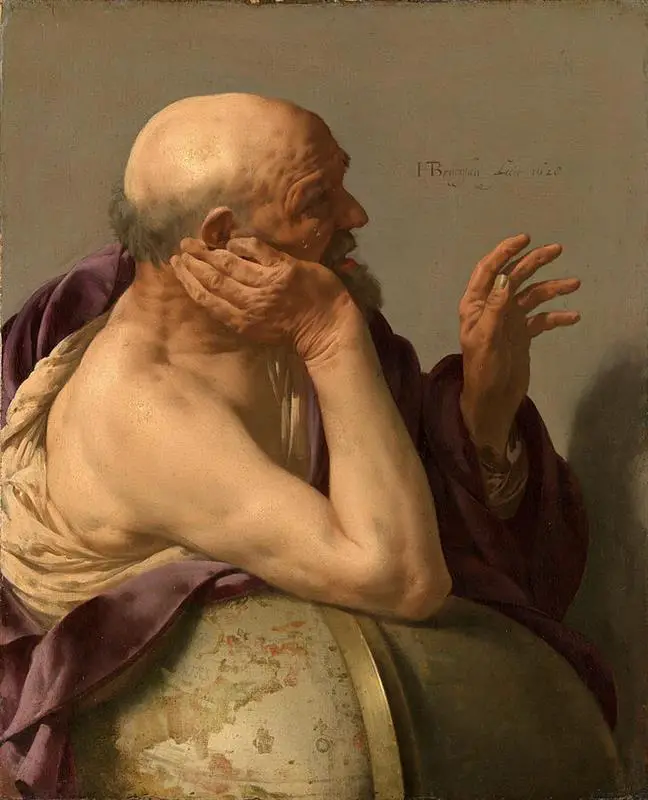

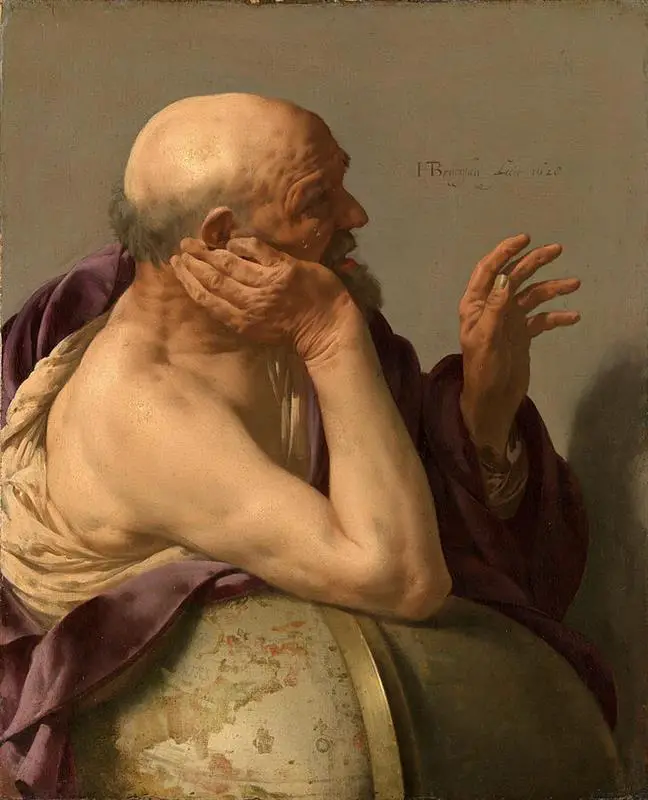

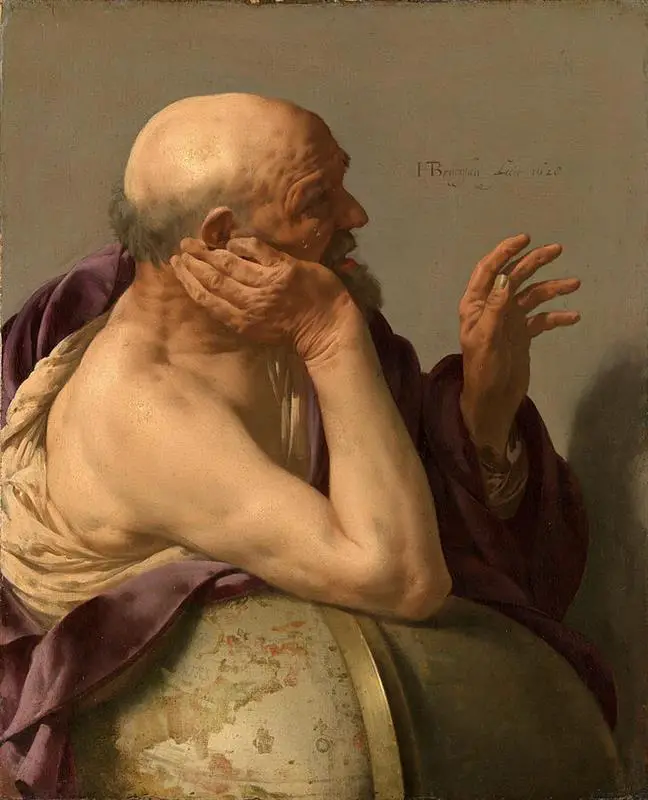

Héraclite d’Éphèse (v. 540 av. J.-C. – v. 470 av. J.-C.) était un philosophe grec présocratique, connu sous le nom de « philosophe du devenir » parce qu’il défendait l’idée que la réalité est en constante transformation.

Biographie

Héraclite est né à Éphèse vers 540 avant J.-C. Il était aristocrate et descendant des fondateurs de la ville d’Éphèse.

Réservé et colérique, il refuse de participer à la vie publique, critique ses concitoyens et se moque des philosophes et poètes grecs. Sa misanthropie le conduit à s’isoler dans les montagnes.

En raison de sa personnalité excentrique, les Grecs de l’Antiquité ont créé plusieurs anecdotes à son sujet. L’une d’entre elles raconte que les citoyens grecs lui ont demandé de rédiger des lois pour la ville. Il refusa l’offre et préféra jouer avec les enfants dans le temple d’Artémis.

Héraclite a été surnommé « le philosophe obscur » en raison de ses aphorismes énigmatiques et incompréhensibles. Son intention en écrivant de manière énigmatique était d’attirer uniquement des lecteurs prestigieux et influents.

Héraclite souffrait d’une maladie appelée hydropisie. Les médecins de l’époque lui conseillèrent de se couvrir de bouse pour faciliter l’évaporation de l’accumulation anormale de liquides dans son corps. Cependant, à cause de cette couverture, ses propres chiens ne le reconnurent pas et l’attaquèrent férocement, ce qui entraîna sa mort.

Œuvres

L’œuvre principale attribuée à Héraclite s’intitule » Sur la nature « , mais seuls quelques fragments sous forme d’aphorismes ont été conservés. Cet ouvrage était à l’origine divisé en trois parties : » Sur l’univers « , » Sur la politique » et » Sur la théologie « .

Philosophie

Héraclite appartient à la période présocratique de la philosophie grecque, caractérisée par la recherche de principes fondamentaux pour expliquer la nature. Voici quelques-unes de ses principales thèses philosophiques.

1. Tout s’écoule

Selon la théorie philosophique d’Héraclite, tout est en mouvement constant, d’où l’absence absolue de permanence. « Panta rhei » (tout s’écoule) est l’expression grecque la plus célèbre pour illustrer la théorie d’Héraclite.

Le mobilisme est la théorie philosophique qui défend l’idée que tout dans l’univers est en mouvement et en changement constants.

Pour illustrer sa théorie, Héraclite a créé la célèbre métaphore du fleuve. Selon lui, il n’est pas possible de se baigner deux fois dans la même rivière, car l’eau qui coule et la personne qui se baigne ne seraient plus les mêmes. Dans l’un de ses fragments, il affirme :

Héraclite

« Nous descendons et ne descendons pas dans les mêmes rivières; nous sommes et ne sommes pas. »

2. La guerre des contraires

Selon Héraclite, le monde est constitué d’une guerre continuelle entre les contraires : une chose froide se transforme en une chose chaude, et la chose chaude retourne à son tour à l’état froid. C’est par cette guerre que toutes les choses prennent naissance.

« La guerre est la mère et la reine de toutes les choses. »

Tout se transforme en son contraire, et à travers ces changements se trouve l’harmonie universelle, comme si la réalité se réconciliait avec elle-même. Héraclite disait :

Tout ce qui est caractérisé comme une opposition est réconcilié, de choses différentes naît la plus belle harmonie, et tout naît à travers les contrastes.

Héraclite est considéré comme le père de la dialectique parce qu’il a proposé que le conflit entre les opposés donne un sens aux choses : la faim donne un sens à la satiété, la maladie souligne la valeur de la santé et la fatigue rend le repos agréable.

S’il n’y avait pas d’injustices, nous ne serions pas conscients du concept même de justice. Et s’il n’y avait pas de contradictions, il n’y aurait pas de connaissance.

3. Le feu comme Arkhè

Pour Héraclite, l’Arkhè, c’est-à-dire le principe fondamental de la réalité, est le feu.

Il voyait dans le feu le symbole d’une transformation constante :

« Le feu devient tout et tout devient feu, comme les biens sont échangés contre de l’or et l’or contre des biens.

4. Logos

Le terme « Logos » est dérivé du grec et peut être traduit de différentes manières : raison, parole, mot, principe ou ordre.

Pour Héraclite, le « Logos » gouverne le monde et organise les contraires, les harmonisant de manière proportionnelle et équilibrée.

Le « Logos » est compris comme une intelligence divine qui gouverne tout. Bien que toutes les choses apparaissent multiples et distinctes sous le flux constant, elles sont unies dans un système large, complexe et cohérent, dont les hommes eux-mêmes font partie.

5. Dieu

Dans la philosophie d’Héraclite, le concept de Dieu suit les prémisses de sa thèse philosophique sur la théorie des contraires. Il dit : « Dieu est le jour et la nuit, l’hiver et l’été, la guerre et la paix, l’abondance et la faim. Mais il prend des formes différentes, comme le feu ».

6. Sur l’âme

Pour le Philosophe Obscur, l’âme humaine, appartenant au « Logos », est un feu. Le sage a une âme plus sèche, et le fou une âme humide.

Héraclite affirmait que la vie du corps est la mort de l’âme, et que la mort du corps est la vie de l’âme. Il défendait également l’existence de récompenses ou de punitions après la mort.

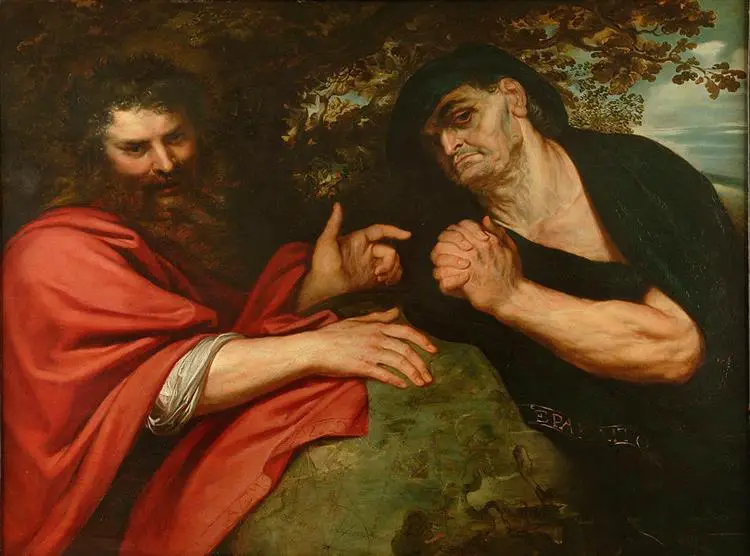

Différence entre Héraclite et Parménide

La principale différence entre Héraclite et Parménide est que ce dernier affirme que rien ne change, alors que le philosophe éphésien soutient que tout change constamment.

Pour Parménide, la perception du changement est due à une illusion des sens humains, alors que pour Héraclite, le changement est l’essence même de la réalité.

Bien qu’ils aient vécu à proximité l’un de l’autre, rien n’indique qu’ils se soient influencés mutuellement.

Questions fréquemment posées

Héraclite est un philosophe présocratique qui a vécu vers le Ve siècle avant J.-C. dans la ville grecque d’Éphèse.

L’idée principale d’Héraclite est la doctrine selon laquelle tout coule, c’est-à-dire que le monde est en constante transformation.

« Panta rhei » est une expression grecque signifiant « tout coule » ou « tout est en mouvement », souvent utilisée pour résumer la philosophie d’Héraclite.

Références

KIRK, G.S., RAVEN, J.E. e SCHOFIELD, M. Os Filósofos Pré-Socráticos – história crítica e seleção de textos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983.

REALE, Giovanni. História da Filosofia Pagã. São Paulo: Paulus, 2007.