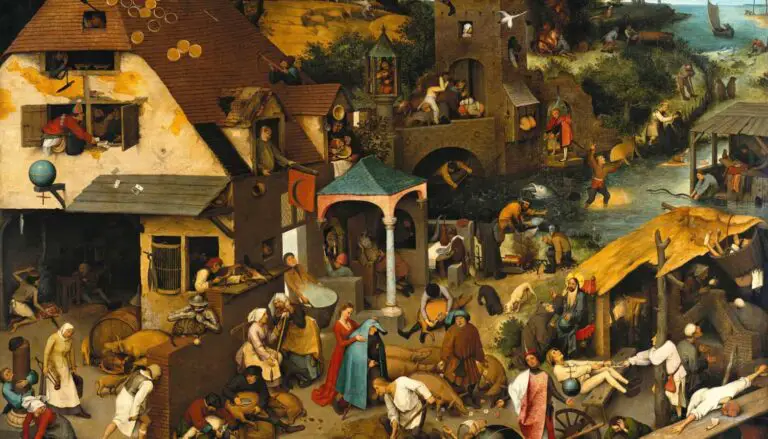

O problema ético surge acentuadamente no século V a.C., durante o período clássico da Filosofia.

Para os gregos, a ética englobava o homem enquanto cidadão da pólis, sendo, portanto, estritamente ligada à política. Diferente dos dias atuais, em que a ética cada vez mais se concentra nos direitos individuais.

É importante enfatizar que a ética grega antiga não é homogênea e apresenta variações conceituais. Contudo, algumas características da ética grega podem ser destacadas, tais como a ênfase na valorização da virtude e da sabedoria, a definição de felicidade e o domínio racional sobre as paixões e desejos.

Vejamos neste artigo, resumidamente, os principais filósofos que trataram sobre essa questão.

A ética grega antiga

A ética grega antiga, em sua maior parte, está direcionada à questão da essência humana: qual é a verdadeira natureza do homem? O que define a felicidade e onde ela pode ser encontrada?

Os filósofos gregos acreditavam que ao estabelecer de forma adequada a essência do homem, seria possível fornecer, a partir dela, as respostas para as grandes questões éticas.

A ética grega antiga gira em torno dos seguintes conceitos filosóficos:

- Alma (psiqué): a alma é o centro da ética antiga grega. A ética não nos traz nenhum benefício físico como saúde ou beleza, sua finalidade é trazer benefício à alma.

- Virtude (areté): Virtude, em grego, significa excelência. Essa noção se aplica tanto às pessoas quanto aos objetos, por exemplo, a virtude (excelência) de um músico é tocar bem; a de um construtor é construir bem. As virtudes morais mais comuns entre os gregos são: coragem, justiça, piedade, moderação, entre outras.

- Felicidade (eudaimonia): é o fim último do homem, aquilo para o qual todo homem tende. Os filósofos gregos buscaram definir o que é e como alcançar a felicidade. É importante destacar que, entre os gregos, a felicidade não se refere a um sentimento agradável e temporário; a eudaimonia deve ser entendida como um modo de ser que aperfeiçoa a natureza humana.

Os sofistas

Para os sofistas, não existiam regras ou verdades válidas universalmente, consequentemente, não há uma ética absoluta que determine o bem e o mal universalmente. A ética dos sofistas era subjetivista e relativista.

Sócrates

Sócrates é considerado um dos primeiros filósofo a investigar filosoficamente o ser humano em sua natureza ética.

Ele frequentava os lugares públicos da Grécia para debater com os cidadãos sobre a justiça, a virtude, o bem, etc. Seu principal método filosófico era a maiêutica, um diálogo baseado em perguntas e respostas.

Sócrates apresentou uma visão oposta à dos sofistas. Para ele, existe um conhecimento que é universalmente válido, derivado do conhecimento da essência humana, através do qual podemos estabelecer uma moral universal.

O que nos diferencia fundamentalmente dos outros animais é a nossa razão, pois somos seres dotados de alma racional. Portanto, as normas éticas devem ser fundamentadas pela razão.

Segundo Sócrates, a alma humana alcança a perfeição através da ciência e do conhecimento. O conhecimento é a principal virtude humana, capaz de nos levar a uma conduta ética. Com o aprimoramento da nossa razão, conseguimos controlar as paixões, emoções e instintos, ou seja, desenvolvemos o autodomínio.

O vício, o oposto da virtude, é a ignorância do bem e do mal. Segundo ele, ninguém comete o mal de forma voluntária, pois se alguém conhece o que é bom, fará o que é bom. Para Sócrates, todo erro moral decorre da ignorância.

Para Sócrates, portanto, o conhecimento é o suficiente para se alcançar a felicidade.

Platão

Platão seguiu o mesmo caminho de seu mestre Sócrates propondo uma ética racionalista, dando ênfase na separação corpo e alma.

Platão considerava a sabedoria como a virtude fundamental, capaz de unificar todas as outras virtudes. De forma similar a Sócrates, ele associava a sabedoria à virtude e a ignorância ao vício. Alcançar o bem está relacionado ao “compreender bem”.

Platão dizia que o corpo é a morada das paixões e dos desejos, podendo desviar o homem do caminho do bem.

Ele argumentou que era necessário se afastar do mundo material para alcançar a ideia de bem. No entanto, o ser humano não conseguiria fazer isso sozinho, por isso necessita da sociedade, ou seja, da pólis.

Para Platão, somente o filósofo consegue atingir o mais alto nível de sabedoria, sendo seu dever ter a virtude da justiça e governar a cidade. Aos outros membros da pólis, com os soldados e os trabalhadores comuns, é exigida a virtude da temperança, moderação, etc.

Em A República, é possível notar no mito da caverna que apenas o sábio consegue se libertar das amarras que o forçavam a observar apenas as sombras; ao conseguir se libertar, ele é capaz de contemplar o sol, que representa a ideia do Bem.

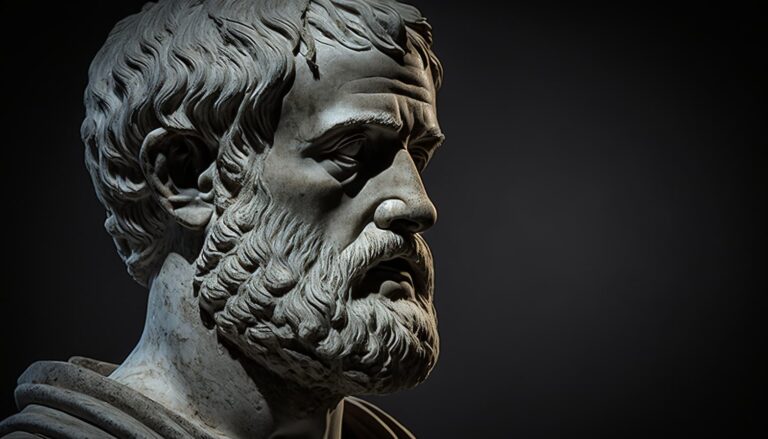

Aristóteles

Aristóteles desenvolveu uma ética racionalista. Na ética aristotélica encontramos as noções de:

- felicidade;

- virtude;

- meio-termo ou justo meio;

- justiça;

1. Felicidade

Nas suas investigações éticas, Aristóteles definiu a felicidade como o fim último do ser humano. Embora todos busquem a felicidade, alguns acreditam encontrá-la na riqueza, no prazer ou na honra. No entanto, Aristóteles discorda completamente dessa visão.

Segundo Aristóteles, a felicidade consiste na vida contemplativa, isto é, no aperfeiçoamento da nossa razão. A nossa essência é ser racional, portanto, o caminho para a felicidade consiste no desenvolvimento das virtudes intelectuais.

2. Virtude

A virtude é um hábito adquirido através da repetição e esforço de um indivíduo.

Para Aristóteles, o indivíduo bom é aquele que, em suas ações, não pensa somente em si, mas guia suas ações de modo a beneficiar os outros.

3. Justo meio

O estagirita é defensor da ética do meio-termo, do equilíbrio entre dois extremos: deficiência e excesso. A coragem, por exemplo, é uma virtude que está entre a covardia (deficiência) e a temeridade (excesso).

4. Justiça

Na concepção aristotélica, a justiça consiste em dar a cada um aquilo que lhe é devido, nem mais, nem menos, ou seja, é uma questão de encontrar o meio-termo. É preciso, segundo Aristóteles, haver uma proporção entre a recompensa e o mérito.

O pensamento ético de Aristóteles está ligado também à vida política, já que o ser humano é um ser social, ele necessita viver em sociedade para ser feliz e alcançar a perfeição de sua natureza.

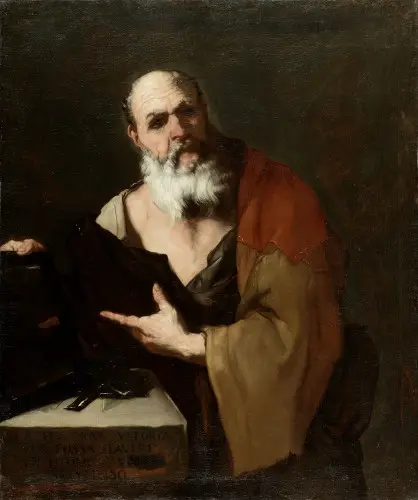

Hedonismo

Na ética hedonista, o prazer é considerado o bem e a felicidade. No entanto, não se trata de qualquer tipo de prazer. Os prazeres do corpo, por exemplo, são vistos como causas de sofrimento e ansiedade.

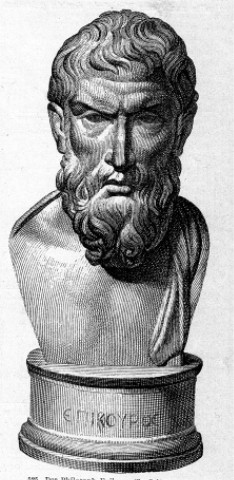

Epicuro de Samos afirmava que era necessário evitar o prazer material e desejar os prazeres espirituais, como a sabedoria ou uma boa amizade.

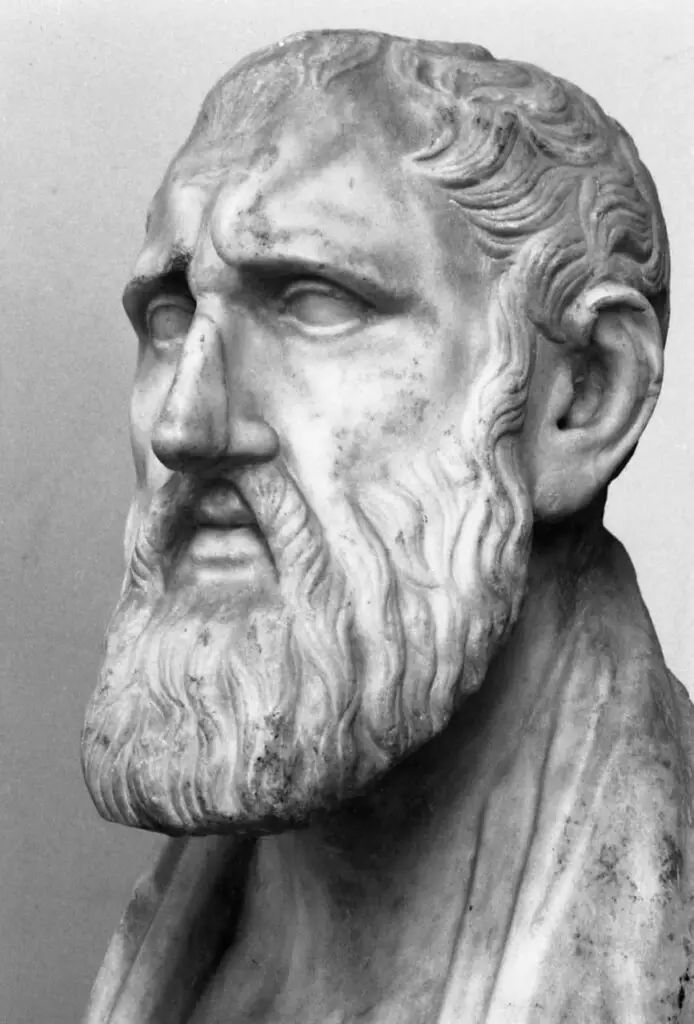

Estoicismo

A ética estoica se opõe ao epicurismo ao afirmar que os prazeres são causas de muitos males. Para o estoicismo, os indivíduos deveriam evitar as paixões, pois são fontes sofrimento.

Os estoicos defendiam a doutrina do fatalismo, acreditando que devemos aceitar nosso destino, já que tudo o que acontece é resultado da ordem do Universo. Para eles, a felicidade consiste na habilidade de se tornar insensível perante o sofrimento e a dor que fazem parte do nosso destino.

A razão humana, segundo os estoicos, deveria dominar nossos instintos pela vontade. Por essa razão, eles falavam que a virtude do sábio é viver de acordo com sua razão e aceitar passivamente o destino e a dor.

A ética do estoicismo é baseada na busca da paz interior e no autocontrole pessoal, fora do agitado ambiente da vida política.

Os conceitos éticos fundamentais do estoicismo são:

- Apatia (apatheia), sendo um estado de espírito onde o indivíduo se sente livre de todo sofrimento ou perturbação emocional;

- Amor ao destino (amor fati): os filósofos estoicos acreditavam que tudo fazia parte de um plano maior da razão universal (Logos);

- Ataraxia: a imperturbabilidade da alma;

Epicurismo

A ética epicurista, frequentemente confundida com o hedonismo, apresenta diferenças significativas. Ela é definida pela busca pela fuga do sofrimento e da dor, além da busca pelo domínio próprio, pela tranquilidade de espírito (ataraxia) e pelo prazer espiritual.